ore 21.00

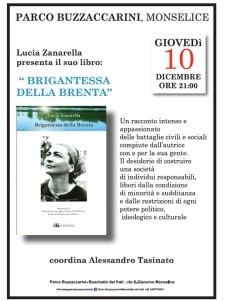

Parco Buzzaccarini - Monselice

Via S. Giacomo, 51,35043 Monselice PD

Presentazione del libro di Lucia Zanarella, Brigantessa della Brenta.

Presentazione del libro di Lucia Zanarella, Brigantessa della Brenta.

Intervento di Livio Vanzetto (trascrizione rivista dal relatore) alla Sala consiliare della provincia. Padova, 14 ottobre 2015 Lucia, una donna di confine.

Il libro di Lucia Zanarella è una testimonianza di vita, di un impegno durato una vita. L’impegno di una “donna di confine”: così l' ho definita una volta. Per capire chi sono le donne e gli uomini di confine occorre partire da un dato storico (un dato storico per la verità poco indagato dalla storiografia veneta): mi riferisco al secolare conflitto tra città e campagna, particolarmente marcato e ben visibile nella nostra regione. Un conflitto che, ad un certo punto della storia, intorno ai primi anni del Novecento, si è manifestato come rifiuto reciproco, estraneità, diversità quasi antropologica tra abitanti della città e abitanti della campagna: due mondi separati ed ostili. Coloro che sono nati grosso modo nel primo decennio del secondo dopoguerra (prima degli anni sessanta, diciamo) hanno fatto in tempo a sperimentare in prima persona questa contrapposizione; una contrapposizione che poi è diventata sempre più sfumata e impercettibile, fino ad esaurirsi per le generazioni più giovani. Nel primo Novecento, quello tra città e campagna era ancora un confine fisico, un confine geografico, oltreché culturale. Poi, la modernizzazione del secondo dopoguerra ha fatto scomparire il confine geografico. Il confine però è rimasto nella testa della gente; si è trasformato in quel confine mentale che ancor oggi è rintracciabile nella memoria dei più anziani. “Città” e “campagna” vanno intesi dunque non solo come luoghi fisici, ma soprattutto come luoghi della mente, luoghi ideali: la “Città” come metafora della classe dirigente e del potere; la “Campagna” come metafora delle classi popolari contadine e della subalternità. Ebbene, tra gli anni sessanta e settanta, per la prima volta nella storia, alcuni giovani che erano nati e cresciuti in ambiente rurale hanno potuto formarsi culturalmente in città, nelle università borghesi: giovani dunque che hanno potuto sperimentare in prima persona sia la cultura contadina, sia la cultura “alta”. Giovani potenzialmente con una doppia appartenenza, quindi; e cioè con i piedi e con il cuore ben radicati nel mondo subalterno di provenienza e con la testa formatasi alla scuola delle classi dirigenti. Molti non hanno sopportato le tensioni generate da questa doppia appartenenza: una parte ha finito per rifiutare le proprie origini e per inurbarsi (fisicamente e culturalmente). Altri hanno fatto il contrario. Altri ancora, una piccola minoranza, certo, ma non insignificante, hanno rivendicato il diritto ad una doppia appartenenza, il diritto di essere classe dirigente senza dover tradire le proprie origini; hanno cioè sentito il bisogno – un bisogno esistenziale prima ancora che culturale - di tenere insieme città e campagna; hanno sentito il bisogno di realizzare, tra questi mondi contrapposti, una sintesi che avrebbe permesso loro di sentirsi a casa propria sia in città che in campagna. Sono questi soggetti, dalla doppia appartenenza, che io chiamo con l’espressione “uomini e donne di confine”; tutt'altro che marginali, essi pretendono piena integrazione e accettazione da entrambi i versanti di un confine da cancellare. Siamo stati “uomini e donne di confine”, cara Lucia, ciascuno nei propri ambiti e con le proprie specificità, ma almeno con un tratto in comune: facevamo i campagnoli in città e i cittadini in campagna. Campagnoli in città: nel senso che abbiamo rifiutato e contestato l’impostazione autoritaria di quelle classi dirigenti che avrebbero voluto imporre la loro cultura ai ceti popolari senza riconoscerne in alcun modo la soggettività; una tendenza, questa, tipicamente illuministica, radicata specialmente a sinistra, che ci appariva, oltreché colonialista, anche velleitaria e inevitabilmente destinata al fallimento. Cittadini in campagna: ci siamo rifiutati di appiattirci sulla cultura contadina nella quale eravamo nati (una cultura oltretutto che si stava rapidamente trasformando in folclore); l’abbiamo criticata, abbiamo auspicato una crescita del mondo rurale che portasse all’acquisizione di taluni valori propri della cultura delle classi dirigenti: lo studio, l’impegno e la partecipazione politica, l’autodeterminazione e l’autonomia di giudizio, la democrazia in definitiva. E' in questo senso che ho definito Lucia come una “donna di confine”. Non a caso, come ci racconta questo libro, dopo l'impegno paesano nell'Azione Cattolica, Lucia è passata negli anni settanta alla militanza nelle Acli della terra. Espulsa dalle Acli, è confluita per qualche tempo nel movimento dei Cristiani per il Socialismo: una scelta quasi inevitabile per una donna di confine che avvertiva la necessità di combattere contro i dogmatismi, le rigidità e le chiusure sia della Chiesa ufficiale, sia delle chiesette (come le chiama Lucia) e cioè le organizzazioni della sinistra ortodossa. E poi le tante battaglie culturali condotte in prima persona: quel tentativo di far incontrare intellettuali come Silvio Lanaro (relatore della sua tesi di laurea) con il mondo popolare contadino; l’esperimento dell’Università contadina a Cittadella; i filò culturali a casa sua, in Baracca Bepi Vaccaro, uno spazio di libertà voluto e ottenuto anche per evitare condizionamenti esterni. “Donna di confine”, Lucia, anche, negli altri ambiti in cui si è impegnata: nella scuola ad esempio, e soprattutto nell’attività politica. Attività politica: con i Cristiani per il socialismo, abbiamo detto, con i Verdi negli anni ottanta, con Alexander Langer e più di recente, con Sinistra Ecologia Libertà: tante esperienze diverse, tutte coerenti però con l’idea centrale, l’idea guida degli “uomini di confine”: quella di contribuire a realizzare la sintesi che superi tesi e antitesi per andare oltre. Lucia sceglie di volta in volta di allearsi con quelle forze che appaiono, in quella determinata congiuntura, più adatte e più disponibili ad aiutarla a perseguire il suo obiettivo: non è opportunismo, il suo, non è superficialità, non è doppiogiochismo. Vedete: gli uomini e le donne di confine, uomini e donne dalla doppia appartenenza, hanno finito spesso per essere accusati (appunto) di doppiezza o addirittura di tradimento da parte di coloro che li giudicano sulla base delle certezze garantite da una appartenenza univoca. Ebbene sì, spesso gli uomini e le donne di confine possono apparire come dei traditori: ma il loro innocente tradimento è in realtà scelta morale, coerenza estrema, fedeltà a se stessi, costi quello che costi. A questo punto, però, è giusto che ce lo diciamo, cara Lucia: oggi il tempo delle donne e degli uomini di confine è finito, almeno per noi. E’ finito per il semplice motivo che non esiste più un confine tra città e campagna, neanche se intendiamo città e campagna come luoghi simbolici. Il confine è sparito da solo; non è sparito, come ci si sarebbe aspettato, in conseguenza di un’azione culturale e politica scientemente perseguita da qualcuno. Sotto questo profilo, abbiamo perso tutti (tutti quelli della nostra generazione). Hanno perso gli uomini di confine, che non sono riusciti a realizzare la sintesi superiore. Hanno perso gli uomini della cultura alta, le classi dirigenti che non sono riuscite a imporre il proprio modello ai ceti popolari; la città non ha civilizzato la campagna. Hanno perso infine anche quei rappresentanti della cultura popolare che, nei primi anni novanta, sembravano intenzionati, con i vari leghismi, a portare la campagna alla conquista della città. Abbiamo perso tutti: “città” e “campagna” sono scomparse, prima come luoghi fisici e poi anche come luoghi della mente, sotto il rullo compressore di un’omologazione planetaria, ancora in corso, che tutto appiattisce. Apparentemente almeno. Perché in realtà differenze e contrapposizioni rinascono in continuazione e si sta ricreando un nuovo confine sul quale presumibilmente opereranno nuovi uomini di confine; un confine, per il momento ancora fluido e mobile, non più tra città e campagna, ma tra coloro che possiedono le capacità e le competenze per orientarsi in una società sempre più complessa come quella attuale e coloro che non sono in grado di farlo, non sono capaci di stare al passo. Da oltre dieci anni uno studioso, oggi anziano e illustre, come Tullio De Mauro cerca di richiamare l’attenzione sui risultati di una serie di ricerche sociolinguistiche, secondo le quali l’80% degli italiani è “analfabeta funzionale”, non possiede cioè gli strumenti culturali minimi per capire la realtà in cui vive, per esercitare i diritti di cittadinanza. Altre fonti parlano del 50 per cento di analfabeti funzionali. Ma 50, 70 o 80% che sia, si tratta comunque di un dato importante, con implicazioni anche politiche di fondamentale importanza, specie per il destino del sistema democratico (non mi pare che i politici lo abbiamo posto al centro delle loro riflessioni, almeno di quelle pubbliche, anche se ho notato un recente aumento di interesse per queste tematiche). Dunque, un nuovo confine si sta delineando. Ma torniamo a noi, cara Lucia. Abbiamo perso tutti, dicevo; tutti quelli della nostra generazione. Abbiamo perso, credo, anche perché fuorviati e accecati da quella che chiamerei l’illusione idealistica e cioè la convinzione di poter cambiare il mondo con le idee e con la pedagogia (una convinzione indotta appunto da quell’ idealismo filosofico che impregnava tutta la cultura italiana e dal quale tutti, a destra e soprattutto a sinistra, siamo stati condizionati). Non si cambia il mondo con le idee; forse il mondo lo si cambia con le opere. E da questo punto di vista Lucia si è istintivamente salvata, come mostrano tante pagine di questo libro (segnalo in particolare le lettere degli elettori di Campo San Martino sollecitate da Lucia, candidata sindaco; lettere che costituiscono un documento storico di notevole interesse, che va al di là del caso specifico: in questa sede mi limito a segnalarvele, ma meriterebbero un’analisi a sé stante). Lucia, dicevo, si è salvata perché non si è limitata alle idee e alla pedagogia. Dalla sua cultura contadina di origine ha appreso l’importanza del fare, l’importanza delle opere. Straordinario, ad esempio, il suo contributo per la Bosnia, straordinaria la sua capacità di irradiare attorno a sé fiducia, calore umano, apprezzamento, considerazione; coraggiose le sue battaglie in difesa dell’ambiente. E in fondo credo che anche il suo ultimo impegno – quello della terapia craniosacrale – vada interpretato come l’ennesimo sforzo per cercare di rendere, con l’azione concreta, un po’ più felice questo mondo. “Non aggiungere dolore al dolore del mondo”: era questo il criterio adottato per giudicare le proprie azioni da un grande uomo di confine laico del primo Novecento: Guido Bergamo, nostro conterraneo misconosciuto. “Non aggiungere dolore al dolore del mondo”: è il criterio che potremmo adottare anche noi, da laici, per giudicare della moralità di una vita. Ebbene credo che, sulla base di questo criterio, Lucia abbia ben operato. Grazie a Lucia.