Le donne vicentine tra fascismo e resistenza (1922-1945). Recensione del libro di Sonia Residori, a cura di Martina Magon del gruppo Donne in Ekopark

Residori tratteggia, in questo suo saggio, gli eventi storici avvenuti dal ‘22 al ‘45 in Italia focalizzando l’attenzione sulla partecipazione delle donne a tali eventi, al fine di renderne visibile la presenza e l’operato attraverso testimonianze dirette, diari e fascicoli conservati negli archivi storici.

Sovversive:

Nel 1922, quando l’emigrazione italiana assunse caratteri più propriamente politici, alcune donne vennero segnalate come sovversive solamente per aver sposato uomini apertamente schierati contro il regime fascista (in prevalenza comunisti, socialisti o anarchici) e averli seguiti all’estero.

A loro carico non risultavano precedenti o pendenze penali ma venivano considerate incapaci di pensare in modo autonomo rispetto al marito o tacitamente complici.

Spesso, inoltre, in caso di arresto e del successivo confino del capofamiglia, madri, mogli e figli rimasti privi di sussistenza dovettero subire gravi privazioni economiche e sociali tali da dover ricorrere a supplicare le autorità (talvolta il duce in persona o i suoi familiari) di graziare il proprio congiunto.

La comunità di appartenenza (vicini, conoscenti e parenti) tendeva ad isolare queste famiglie poiché non capiva come si potesse mettere l’idea politica davanti alle necessità dei propri cari o perché alcuni, condividendo ideali e metodi fascisti, approvavano la repressione nei loro confronti.

Ribelli:

Malgrado la legge sindacale del 1926 vietasse lo sciopero configurandolo come reato, dal 1927 al 1933 gli scioperi continuarono numerosi.

Il dato più significativo, però, è costituito dalla prevalenza del numero delle donne rinviate a giudizio (su 2.016 condannati l’82% erano donne).

Le proteste femminili, principalmente dovute alle scarse tutele contrattuali e al salario troppo basso, erano “atti di coraggio e ribellione” insiti nella memoria popolare giacché per secoli le donne avevano partecipato “in prima fila e in preponderanza” ai tumulti per la distribuzione delle scorte di beni essenziali negli anni di carestia.

“Ancora oggi”, sostiene l’autrice, “studiare e interpretare le donne in periodo di guerra significa fare i conti con una memoria pubblica che le ha rappresentate solo come madri, figlie, vedove e sorelle di combattenti”.

Dopo il 10 giugno 1940, giorno in cui il duce informò gli italiani dell’entrata dell’Italia nella seconda guerra mondiale, “vedevo le donne piangere disperate, erano le donne che avevano appena finito di allevare i figli nati dopo l’altra guerra” e in età di leva, dichiara una delle intervistate.

Il regime stesso definiva la famiglia il pilastro dello stato, come si poteva pretendere che le donne consegnassero docilmente mariti e figli ai valori della morte?

“Le protagoniste del fronte interno del conflitto erano decisamente diverse da come le aveva progettate il fascismo […] che aveva fatto ricadere su di loro la responsabilità della disgregazione dell’istituto tradizionale familiare, il conseguente rilassamento dei costumi e perdita di autorità dell’uomo e del declino demografico del paese definito patologico dai demografi del regime”.

L’ideologia fascista che si basava sulla tesi “scientificamente constatata dell’inferiorità biologica della donna rispetto all’uomo, per legittimare il potere dell’uno e la subordinazione dell’altra” indicava quale modello di condotta femminile quello cattolico conservatore di sposa esemplare, madre consolatrice, esempio di virtù domestiche e “dea tutelare della vita della nazione”.

Alla “donna nuova” del fascismo occorreva “un’intensa evoluzione spirituale verso il sacrificio, l’oblio di sé, l’anti-edonismo individualistico”.

I fasci femminili erano formati da italiane di sicura fede fascista e buona condotta morale (donne fasciste, giovani fasciste, massaie rurali e le Sold – Sezioni operaie e lavoranti a domicilio) che agivano sotto il controllo dei gerarchi locali e si occupavano di educazione, assistenza e promozione del consenso femminile al regime.

Il posto che occupava la donna nella famiglia e nella società patriarcale risultava determinante nella realizzazione degli obiettivi della dittatura:

il primato demografico per prevenire il decadimento della razza, disporre di forza lavoro a basso prezzo e di riserve di soldati per ambire a costituirsi come potenza imperialista.

Con lo scoppio della guerra, però, il regime fu costretto a rivedere i provvedimenti volti a scoraggiare il lavoro femminile extradomestico che avevano caratterizzato la politica fascista a partire dal 1925.

Come era accaduto durante il primo conflitto, moltissime donne trovarono impiego in settori tradizionalmente maschili:

“Sulla stampa tornarono, come fosse la prima volta, le immagini di postine, tramviere, operaie dell’industria pesante e tornarono gli interrogativi sulle loro capacità.”.

L’8 settembre del 1943 inizia la guerra civile italiana e cade la distinzione tra fronte interno e fronte esterno.

Con il crollo dei pubblici riferimenti comincia in Italia un clima generalizzato di solidarietà collettiva in quanto, con lo sbandamento dell’esercito, molti civili si prodigarono ad aiutare “i soldati a liberarsi dell’inutile divisa, poiché era giusto che quei giovani, che erano stati traditi, avessero minori rischi nel loro tentativo di tornare a casa, magari lontano, magari all’altro capo della penisola”, evitando a molti di loro la cattura e le umiliazioni da parte dei soldati tedeschi e la deportazione in carri bestiame sigillati diretti in Germania.

Anna Bravo, nel libro “In guerra senza armi”, definisce “maternage di massa” il fenomeno della generalizzata vestizione del nostro esercito dai panni militari a quelli civili operata da migliaia di donne.

In seguito, le autorità di Salò, di fronte al fenomeno delle diserzioni, “non manacavano di segnalare l’opera attiva della popolazione, in gran parte femminile, nel consigliare ai soldati la via della fuga”.

Partigiane:

“La peculiarità della resistenza femminile fu il suo carattere collettivo, quasi anonimo”.

Il modello della partigiana anonima secondo il quale le partigiane erano essenzialmente “madri, mogli, sorelle, figlie che combattevano per aiutare e proteggere la vita dei propri uomini” e non spinte da ideali universali di giustizia, al contempo le sminuì e le protesse dall’imbarazzante trasgressione di essere uscite dal modello ideale di donna, la mater dolorosa, privilegiato dall’una e dall’altra delle parti in lotta durante la guerra civile (fascisti e partigiani).

Le più istruite battevano a macchina gli ordini del comando, le direttive per le staffette o facevano volantini da stampare e diffondere.

Alcune, nonostante la mentalità dell’epoca, arrivarono addirittura a vestirsi come gli uomini, a stare in montagna in mezzo a loro, a imbracciare il fucile e a combattere armate.

“Vivevano in montagna, nelle brigate, talvolta per scelta, più spesso per necessità.

Con i maschi condividevano i nascondigli, i turni di guardia, i riposi notturni, le marce per fuggire ai rastrellamenti.

Erano addestrate all’uso delle armi all’occorrenza, ma si occupavano di lavori femminili, come lavare, cucire e cucinare, una separatezza basata su vecchi schemi” poiché “erano considerate collaboratrici utili ma non pari.”.

“La cattiva fama che comportava per le giovani donne una vita fuori casa rese tutto più difficile, ma non le fece desistere.”.

Invece, le staffette, in maggioranza donne, tenevano i collegamenti tra le brigate, guidavano gli uomini in montagna e trasportavano cibo, armi, medicine e informazioni.

Alcune facevano parte delle squadre di sabotatori partigiani che avevano il compito di danneggiare o distruggere le linee di comunicazione necessarie alle truppe occupanti.

Interessante l’appendice del libro che propone fotografie delle donne di cui si legge nei vari capitoli e due dure testimonianze di partigiane che riprendono in parte il tema della violenza di guerra affrontato alla fine del saggio (la rasatura, gli stupri di guerra, le torture fisiche e psicologiche).

“Queste donne subiscono violenza sia fisica che morale perché vengono denudate sotto gli occhi di uomini che sghignazzano, offendono e umiliano, uomini che hanno perso ogni senso di dignità.”.

Moltissime non denunciarono gli stupri subiti perché non valeva la pena rendere la propria testimonianza presso la Corte di un tribunale che non li avrebbe considerati sevizie ma soltanto “la massima offesa al pudore e all’onore di una donna, anche se essa abbia goduto di una certa libertà, essendo staffetta dei partigiani. (Cassazione, 12 marzo 1947).”.

Eppure, grazie alle poche coraggiose testimonianze dell’epoca “possiamo conoscere ciò che realmente successe in quel determinato periodo.”.

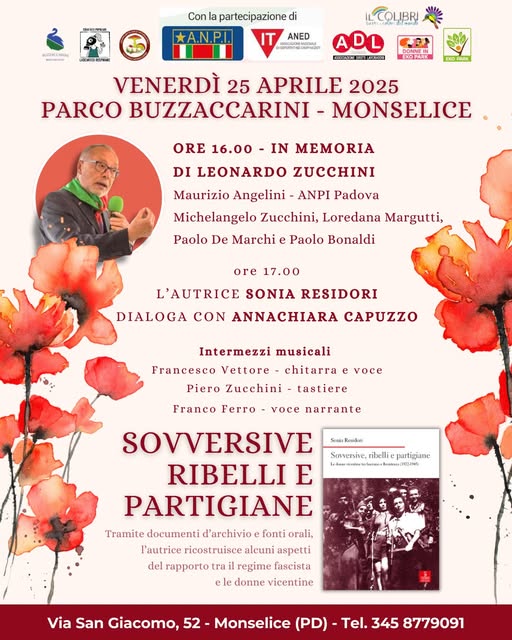

Questo interessante saggio è stato presentato anche al parco Buzzaccarini in occasione del 25 aprile 2025.

Una lettura consigliata per capire meglio qual è stato il ruolo delle donne prima e durante la seconda guerra mondiale e per comprendere quanto poco si è detto su di loro e il loro impegno in patria mentre gli uomini abili alla leva erano al fronte, quanto siano state in grado di sostituirli nel lavoro e di sopportare umiliazioni, torture e morte per aver agito secondo i propri ideali e principi etici.

Complimenti Martina