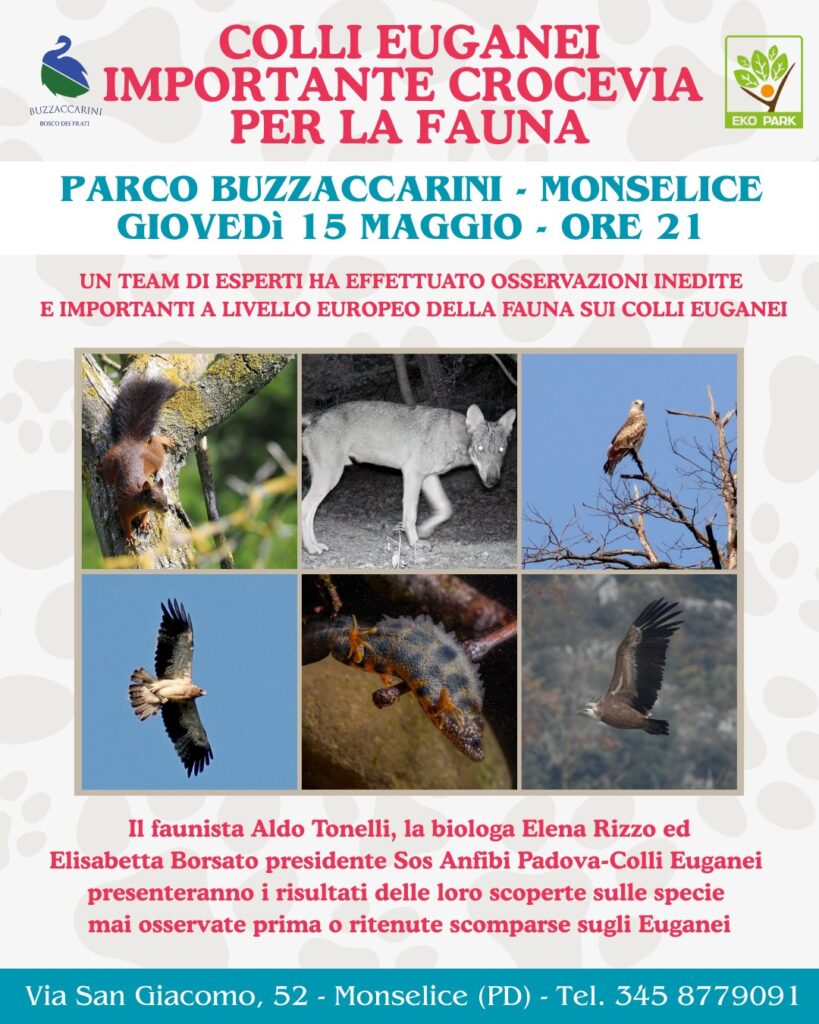

Il 15 maggio 2025 al Parco Buzzaccarini di Monselice si è svolta una conferenza “Colli Euganei importante crocevia per la fauna”, dove un team di esperti ha riportato i risultati di inedite osservazioni. Due giorni dopo a Tribano (PD), il Comitato “No polo logistico” ha convocato un sit-in per ribadire l’opposizione a nuovo consumo di suolo. Riportiamo le riflessioni di Lauso Zagato già professore di diritto internazionale e di diritto UE, che ha partecipato ad entrambi gli eventi.

Ho partecipato negli ultimi giorni ad un paio di apprezzabili eventi nella bassa padovana, il primo dei quali è anche risultato di grande successo in termini di presenze. Alcune uscite” laterali” da parte di protagonisti mi hanno tuttavia lasciato interdetto, toccando questioni (in realtà si tratta di diverse facce della stessa questione) per me fondamentali. Naturalmente trattandosi di uscite “laterali”, cioè non centrali rispetto al corpo centrale dei vari discorsi, può essere in gioco solo un eccesso di sensibilità da parte mia, anzi me lo auguro. L’intento di queste brevi noterelle sarebbe insomma quello di contribuire alla chiarezza, con l’augurio nello stesso tempo di lanciare un falso allarme. Se poi per strada finisco per recitare la parte del professore pensionato incorreggibile, chiedo scusa in anticipo.

Il primo evento cui mi riferisco è la serata al Parco Buzzaccarini di giovedì 15 maggio: tre ricercatrici/ori hanno presentato i risultati di alcuni anni di osservazioni sulla fauna dei colli Euganei, e le modificazioni introdotte dal mutamento climatico. Molto frequentato dal pubblico, anche non stanziale (nel senso che molte facce non erano di frequentatrici/ori abituali del Parco), pubblico che ha ampiamente interagito con i relatori, l’evento è stato assai riuscito, in vari passaggi decisamente emozionante. Come si dice in questi casi, peccato per chi non c’era. E tuttavia ci sono stati accenti e richiami en passant nelle relazioni che lasciano stupiti. Insomma, mi è parso di cogliere tracce di dualismo, l’unico, vero peccato capitale su cui non si può transigere.

Da una parte ci saremmo noi (gli umani), dall’altra gli animali (già il non parlare di “altri animali”, riconoscendo che i sapiens sono animali tra altri animali, crea in me convulsioni), e guai ad antropizzare. Il biancone ha fatto la sua comparsa sui colli negli ultimi anni perché evidentemente ci sono i serpenti etc.; ogni altra illazione, si è detto, peccherebbe di antropomorfismo.

Ma se ci avete appena spiegato che il biancone va e viene dal nordafrica ogni anno per la strada più lunga (quella di Gibilterra) ,e che alcuni esemplari di giovani adulti sono passati certo per caso qualche anno fa dalle nostre parti (2022), e poi c’è stato questo spettacoloso aumento annuale nel biennio successivo, vorrà dire che, certo al modo dei bianconi e nel mondo dei bianconi, del tutto diverso dal nostro, ci sono state scelte, comunicazione, opera di convincimento, magari voglia di mettersi alla prova, o no? Convengo che sicuramente i “modelli culturali” secondo i quali ciò si è dato sono radicalmente altri rispetto a quelli umani[1].

Il punto è che nel nostro universo culturale di riferimento – nostro in senso ampio: le tre religioni che si rifanno al Libro, tanto per cominciare – dietro gli atteggiamenti che si pretendono distaccati e oggettivi io colgo sempre, pur celato, il volto cupo del dualismo.

Questo si può presentare volta a volta nella variante religiosa/creazionista più integralista (uomo principe del creato che può usare liberamente di ogni altro vivente, per definizione non senziente) ma anche in quella materialistico/meccanicista, che vede gli (altri) animali come macchine (da Aristotele a Bacone, Cartesio etc.). Una visione ripugnante, (e certo non darwiniana, by the way) della scala evolutiva – ridotta in questa logica a gara in cui vince la specie che ha più culo – prende il posto della provvidenza divina.

Non voglio però aprire una tiritera filosofica per la quale non avrei neppure i mezzi[2]: mi interessa specificamente mettere in guardia contro l’ambiguità del “guardiamoci dalla antropizzazione, dall’attribuire agli animali sentimenti umani”. Sarebbe accettabile se con ciò si intendesse soltanto: guardiamoci dall’attribuire ad altri animali sentimenti, e modi di porsi nei confronti della realtà, che somiglino ai nostri, e che certamente non sono i loro. Il punto è che molto spesso, per non dire quasi sempre, la diffida ad antropizzare gli (altri) animali suona come accusa di attribuire sentimenti o sensazioni soggettive qualsivoglia a chi invece non ne avrebbe alcuna.

Quando dico che una certa dose di antropizzazione è utile, non mi riferisco quindi a prassi ridicole come mettere il cappottino al cane o al gatto: tra l’altro, scambiare il pet per un bambino nasconde a ben vedere una forma estrema di dualismo, di negazione totale di natura autonoma senziente ai membri di altre specie con cui interagiamo (riducendoli in questo caso a bambolotti). Va condiviso piuttosto il pensiero di chi osserva come una certa dose di antropomorfizzazione possa costituire una redistribuzione in capo al vivente non umano della capacità di autodeterminazione, in generale di una serie di facoltà che il sapiens ha arbitrariamente ascritto a se solo[3].

Una certa dose di antropizzazione può servire allora come consapevole tentativo di “contrastare il narcisismo degli umani e delle umane responsabili del mondo”[4]. Altrimenti, “negando i sentimenti, l’intelligenza o i bisogni che ci circondano, cancelliamo chi li possiede”[5]. Che poi è quanto per lo più facciamo, magari portandoci dietro un po’ di senso di colpa, perché così l’ideologia dominante ci ha educato. Ma è ora di cominciare a liberarcene!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1009240288001368&set=pcb.1009240448001352

***************************************

Sabato mattina 17 maggio c’è stato un sit-in a Tribano in opposizione alla costruzione dell’ennesimo polo logistico. Magazzini, concentrazioni commerciali, cemento e plastica, oltre naturalmente agli allevamenti intensivi, sono il corpo fisico del nuovo capitalismo estrattivista, dietro la facciata della new age digitale[6].

In generale tutto quello che è stato detto era condivisibile. Mi pare di aver colto però, piuttosto in qualche comunicato letto in rappresentanza per conto di esponenti politici assenti che nei discorsi molto concreti degli intervenuti, qualche cosa di non condivisibile, a suo modo allarmante, come l’ingenuità di alcuni cartelli sulla fine del mondo.

Ancora una volta, mi sembra di percepire il disastro dell’approccio dualista, questa volta non per l’effetto nocivo di indottrinamento religioso o di scuola filosofica, ma sotto l’ottimismo fuorviante del “ritorno alla natura”, magari con urgenza, subito, “prima che sia troppo tardi”. Quasi la natura fosse qualcosa di oggettivo fuori da noi; e dal momento che abbiamo già visto come la cultura apparterrebbe secondo l’ideologia dominante soltanto all’uomo tra tutte le specie, la conseguenza sarebbe: da una parte la natura, dall’altra la cultura.

Proporrei di cominciare invece a parlare di naturcultura[7] come nozione unitaria, e mi piacerebbe che soprattutto gli esponenti ambientalisti lo facessero per cancellare ambiguità sempre in agguato. La cultura dei viventi (tra cui quella degli umani gioca certo un ruolo preponderante, ma senza dimenticare che molte altre specie interagiscono con l’ambiente, denotando qualità culturali che di solito i sapiens attribuiscono esclusivamente a se stessi) costituisce parte integrante della natura, tende a sovrapporsi ed identificarsi con essa: naturcultura, appunto.

Solo che le naturculture cambiano, oggi la radicalità malsana dell’intervento umano fa sì che ci troviamo iscritti in una narrazione scandita da plastica e cemento, a loro volta dominate dalla dura legge dell’allevamento intensivo: proprio la mattanza ininterrotta di miliardi di animali da ridurre a pezzi e pezzetti per una distribuzione a cascata nei supermercati, determina e scandisce un mondo di esponenziale crescita del consumo logistico di suolo, e di plastica a dismisura, comunque e dovunque.

Orbene, questa che si continua a sviluppare sotto i nostri occhi costituisce una manifestazione mostruosa di naturcultura, consolidata, rispetto alla quale non c’è ritorno ad uno stadio di favola, di “madre natura” d’un tempo, ma solo possibile evoluzione in senso altro, distacco radicale (e intanto, lotta di resistenza), che faccia luogo e tenga in conto anche le altre specie, a partire dalle specie storicamente compagne alla nostra. Dobbiamo aver presente che cemento, plastica e allevamenti intensivi sono facce di uno stesso fenomeno in piena evoluzione.

Giusto per capire: se gli allevamenti intensivi sono la seconda causa di emissioni al mondo, la linea evolutiva della tecno-scienza biocapitalista è quella della riduzione dell’emissione del metano enterico (CH4) da parte dei viventi-non-viventi dell’universo interno agli allevamenti intensivi. Ciò per intanto attraverso manipolazioni della dieta di bovini/suini/ovini, ma già in prospettiva con interventi di allevamento selettivo, cioè di modificazione degli animali target, quindi anche sul genoma. Invero, ci viene detto, “la riformulazione dietetica e l’inclusione di additivi per mangimi offrono risultati (solo) immediati e reversibili, mentre l’allevamento selettivo produce riduzioni durative e cumulative delle emissioni di CH4”.[8]

Altro che green economy! Ma anche altro che ora zero, interveniamo prima che il mondo finisca, etc.! Questi hanno in mente di andare avanti, non fino alla fine del mondo[9], ma fino allo scenario di un incubo totalmente realizzato.

Nei due esempi che ho fatto il problema del dualismo è in realtà lo stesso, anche se nel secondo l’oggetto diretto della critica è, in fondo, solo un eccesso di ottimismo presente in molte/i che camminano con le migliori intenzioni al nostro fianco. Forse la critica è stata eccessiva, ma io volevo segnalare il probabile errore di previsione.

Mi interrompo, altrimenti non sarebbero più notarelle. Chiudo così: plastica, cemento, allevamenti intensivi, sono facce della stessa naturcultura. I movimenti dovrebbero maturarne piena coscienza nelle scelte e azioni collettive di resistenza, non dimenticando che ci sono anche (auspicabili) ricadute sulla prassi e stile di vita dei singoli. Mi taccio, grazie per l’ospitalità.

[1] Probabilmente era su questo che chi parlava voleva metterci in guardia.

[2] In ogni caso, consiglierei a chi sia interessato una benefica immersione nella riflessione di Antonio Damasio, così utile sia nella polemica anti-dualista, sia nell’immunizzarci dal colossale abbaglio (e/o peggio) presente nella teoria del “gene egoista” e delle sue varianti, nelle quali dovremmo essere capaci di leggere l’autentica matrice della peste neo-liberista. V. Damasio A., L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano (Biblioteca scientifica n. 22). Di grande utilità per noi che non siamo specialisti del ramo: Damasio A., Sentire e conoscere, Adelphi, 2022 (Piccola biblioteca Adelphi, 774).

[3] Balzano A., Eva virale, Meltemi, Milano, 2024, pp. 105-106.

[4] Ibidem, richiamando Bennett J., Materia vibrante. Un’ecologia politica delle cose, Timeo, Palermo, 2023.

[5] Challenger M., Noi, animali. Sonda, Milano, 2022, p. 100.

[6] Shukin opera peraltro una rilettura anche della stessa età del fordismo, dal punto di vista del ruolo, pur a lungo occultato, ascrivibile al capitale animale. Le tre linee di movimento fordista sono: catena di smontaggio degli animali (i grandi mattatoi semiautomatizzati che nascono tra la fine dell’800 e l’inizio del secolo successivo), catena di montaggio dell’auto, bobina cinematografica (tramite l’impiego della gelatina animale per produrre la pellicola cinematografica. V. Shukin N., Capitale animale. Biopolitica e rendering, Tamu, Napoli, 2023, pp. 80-81.

[7] “Ciò che mi interessa in particolare sono le “naturculture” integrazioni dei regni discorsivi della natura e della cultura”. Così Donna Haraway, Come una foglia (conversazione con Thyrza Nichols Goodeve, Tlon, 2024 (nuova edizione italiana), p. 107. L’autrice si sofferma ancora una volta sulla terribile separazione fra l’essere umano e il mondo propria degli approcci dualisti. Ci sono molte varianti, ma l’immagine chiave è sempre quello del cervello nella vasca di vetro, dotata di fluidi nutrienti. Ma noi non siamo questo, né lo saremo mai. “Il mio punto di partenza epistemologico fondamentale – prosegue Haraway – è questa commistione in cui la categorica separazione tra natura e cultura è già una sorta di violenza”. La commistione è quella tra corpo di carne e storie umane, frammisti ad un tessuto di interrelazioni con soggetti non umani.

[8] JQFouts et al., Enteric Methane Mitigation Interventions, in “Transl Anim Sci”, vol 6, n. 2, apr. 2022, riportato in Balzano A., op. cit., p. 139.

[9] Per quello c’è sempre il plutonio: non a caso viene da più parti proposto il, chiamiamolo così, ritorno all’atomo (!).

Grazie di averci fatto ragionare sull’ambiguità della parola antropocentrismo.

Personalmente sono interessata alla ricerca e al dibattito sui pro e i contro del legame tra caccia e biodiversità, per cercare di trovare un equilibrio più accettabile.

Oltre che alla riflessione sulla dissonanza cognitiva tra ciò che diciamo sugli animali e ciò che permettiamo che accada loro.